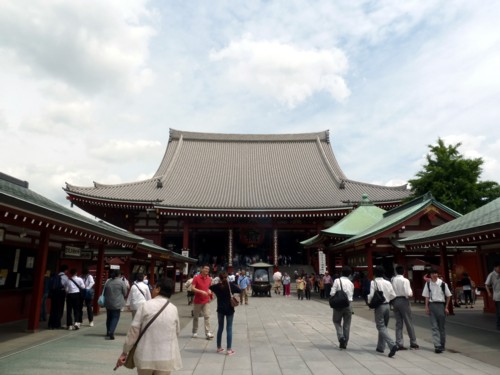

浅草寺(せんそうじ)

聖観音宗の総本山で、本尊は聖観音菩薩像です。

江戸市中の多くの寺院の中でも最古の寺で、幕府の庇護とその政策により近隣に歓楽、遊興の街が形成されたことなどから多くの人を集め江戸一番の繁華街となった。長い年月の間には浅草寺が受けた被害も多く、地震、雷、火事による被害は一部分のものを含め先の戦災まで入れると十数度に及ぶ、本堂は三代将軍徳川家光が1649年(慶安2年)に再建し、約300年後の昭和20年(1945)年の戦火で焼失するまで国宝に指定されていた。

左の本堂は昭和33年(1958年)に再建されたものです。

参考資料より参照

ユーチューブで動画が観られます。画像をクリックしてください。

浅草寺(浅草)

常香炉(じょうこうろ)

本堂の前にある、常にお香が焚かれている炉です。この煙を痛いところにあてると治るという言い伝えがあり、多くの人が思い思いの場所に煙をあてています。オイラの「頭がよくなるように」と何度も頭に煙をあてる代表T・S。

浅草寺へは本堂に向かって左側にエレベーターで上がることが出来るので階段を上れない方、車イスの方、ベビーカーの親子などが自由に利用することが出来ます。

|

| ① 本殿左側の鎖が開いているのを確認してスロープへ |

|

| ② エレベーター入口の自動扉 |

|

| ③ 自動扉の幅は通常の車イスサイズなら通過できる |

|

| ④ エレベーター内は車イス1台と付添い1名が一緒に乗れる |

|

| ⑤ 2階の自動扉から本堂へ |

|

| ⑥ 左へ折り返しの緩やかな傾斜のスロープ上がる |

|

| ⑦ スロープを右へ曲がり本堂へ |

|

| ⑧ 本堂で合掌 |

|

| 中央に御本尊 |

二天門(にてんもん)

浅草神社の鳥居の横、寺の東側に建っています。もともとは浅草寺の境内に東照宮が建てられた時に随身門として建てられた門で、周辺の数回にわたる火災や戦災からも免れた貴重な建てものです。明治の神仏分離令のあと門の名前も二天門となりました。

昭和32年から増長天(左)・持国天(右)の二天像が安置されています。

参考資料より参照

浅草神社(あさくさじんじゃ)

浅草神社本堂の東側にあり、浅草寺の本尊を発見した檜前浜成・竹成の兄弟と土師仲知の3人を祭神としたのが浅草神社です。三神を祀ることから三社様とも呼ばれています。

現在の社殿は1649年(慶安2)家光によって再建されたのもで、江戸時代初期の建築物が残っている貴重な物です。平成6年には31年ぶりにの大修理に取りかかり同年8月に完了。

三社祭は浅草神社の祭礼で5月中旬の土日にかけて3日間行われ、100基あまりの神輿が繰り出し浅草は祭り一色となり、神社拝殿では「びんざさら舞」が奉納されます。

参考資料より参照