伊勢神宮(内宮)

皇室の御祖神である天照大御神(あまてらすおおみかみ) をお祀りしています。内宮の奥に広がる神路山・島路山を源とする五十鈴川の川上に鎮座しています。

五十鈴川の清流にかかる宇治橋を渡ると参道は深い森につつまれ、静かで神々しい空気を感じることができるでしょう。

参考資料より

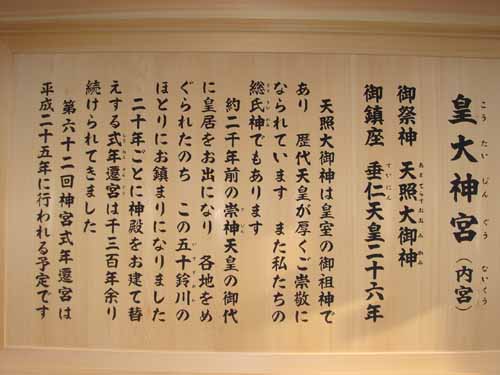

宇治橋の鳥居脇に建てられた内宮概要

天照大御神は皇室の御祖神であり、歴代天皇が厚くご崇敬になられています。また私たちの総氏神でもあります。約二千年前の崇神天皇の御代にに皇居をお出になり、各地をめぐられたのち、この五十鈴川のほとりにお鎮まりになりました。二十年ごとに神殿をお建て替えする式年還宮は千三百年余り続けられてきました。第六十二回神宮式年還宮は平成二十五年に行われる予定です。

参考資料より

案内所の前には、貸出し用の電動車イスが5台が準備してありました。貸し出し用車イスを希望の方は事前に予約しておくことをお勧めします。

宇治橋(うじばし)

内宮への入口、五十鈴川にかかる宇治橋は、日常の世界から神聖な世界へのかけ橋といわれています。宇治橋外側の正面から見る大鳥居の姿は感動的であり、身も心も正して清浄な宮域に入る心構えの大切さを感じさせてくれます。

宇治橋は20年毎に、かけ替えられます。全長101.8m、巾8.421mで、欄干の上に16基の擬宝珠(ぎぼし)を据えた純日本風反(そ)り橋で檜(ひのき)で作られていますが、橋脚の部分は欅(けやき)を使用します。

宇治橋の外と内に高さ7.44mの大鳥居が立っていますが、内側の鳥居は、内宮の旧正殿(しょうでん)の棟持柱(むなもちばしら)が用いられ、外側の鳥居は外宮のものがあてられます。さらに20年たつと、内側の鳥居は鈴鹿峠のふもとの「関の追分」、外側の鳥居は桑名の「七里の渡」の鳥居となります。ともに正殿の棟持柱となって以来、60年のお勤めを果たしています。

参考資料より

宇治橋が架かったばかりなのと七五三と重なり参拝者数も多く危険がないように2列に並んで進む皆さん。正宮までは、まだまだ遠き道のりです。

11月3日見事に晴れ渡った青空のもと、宇治橋渡始式が斎行されました。

祭儀は午前10時、大宮司以下神職を先頭に斎館を出発、宇治橋正面山中の饗土橋姫神社にて橋の安全と参拝者の安全を祈願した万度麻(まんどぬさ)を宇治橋西詰下流側、第二擬宝珠の中に納めた後、渡女を先頭に、神宮神職、全国から選ばれた三夫婦58組348名、関係参列者を含む総勢約1000名が渡り始めを行いました。宇治橋前には約一万五千人の参拝者が詰めかけ、祭儀の一部始終を見守りました。その後一般参拝の皆様が一気に橋を渡り始めました。

午後からは奉祝舞楽、また夕刻からは奉祝行事や提灯行列が行われ、延べ10万人の人出で賑わいを見せました。

参考資料より

五十鈴川(いすずがわ)と御手洗場(みたらし)

清らかさの象徴内宮参道の右手のゆるやかな斜面を下りていくと、元禄5年(1692年)徳川綱吉の生母、桂昌院が寄進したものといわれる石畳を敷き詰めた五十鈴川岸の御手洗場にでます。

神路山を水源とする神路川と、島路山を源とする島路川の二つの流れが、合流して五十鈴川となります。

神域の西側を流れる五十鈴川は別名「御裳濯(みもすそ)川」と呼ばれ、倭姫命(やまとひめのみこと)が御裳のすそのよごれを濯がれたことから名付けられたという伝説があります。水源を神路山、島路山に発する、神聖な川、清浄な川として知られる五十鈴川の水で心身ともに清めてから参宮しましょう。

参考資料より

正宮(せいぐう)

垂仁天皇26年にご鎮座されてから、2000年。4重の御垣に囲まれた一番奥にあるご正殿に、天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ)がお鎮まりになっています。唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)と名付けられる建築様式のご正殿はじめ付属の殿舎ならびに御垣は、20年に1度、式年遷宮の大祭を行って建て替えられてきました。遷宮によって、2000年昔と変わらない姿を今も拝することができるのです。

参考資料より