「さざれ石」と「君が代」の歌詞

観光客用の駐車場には、「さざれ石」と、神迎えの祭をモチーフにしたレリーフが飾ってある。さざれ石は、岐阜県と滋賀県にまたがる伊吹山に堆積している石灰質角礫岩(かくれくがん)である。石灰石が長い年月の間に雨水で溶解されて粘着力の強い乳状液化(鍾乳石と同質)して、次第に大小の石を凝結し、ついに巨大な巌石となり、河川の浸蝕作用によって地表に露出、苔や草花まで咲かせ、まさに国民団結の象徴である。

このようにさざれ石は、鍾乳洞の“つらら”が数百万年かかって成長したのと、同じ原理で形成されたものである。

参考資料より参照

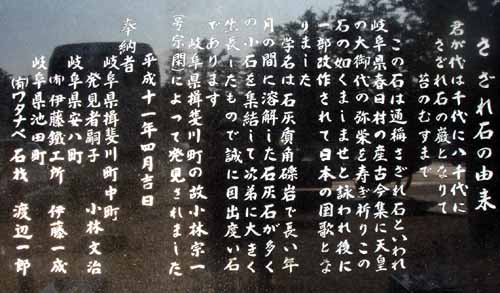

さざれ石の由来

上記の歌碑のとおり

国歌「君が代」の源歌は千百年前に詠まれている。すなわち第55代文徳天皇(紀元1510〜1540年)の皇子○○親王に仕えた藤原朝臣石位左衛門が、美濃(岐阜県)春日谷へきて、渓流に露出している珍しい「さざれ石」を見て詠んだのが

わが君は 千代に八千代

さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで

という賀歌であった。これが古今和歌集巻7に採録されるも、身分低い者ゆえ詠人しらずと扱われる。が、後この歌によって位を賜ったので「石位左衛門」と名乗ったという伝承が、岐阜県春日村、藤原氏一族47代にわたって伝わっている。

平安末期の古今集註に、「この歌つねには、きみがよはちよにやちよにといへり」とあるとおり「君が代」の形で広まった。

明治13年、この「君が代」に宮内省○楽稽古所音楽師、奥好義と林廣孝が作曲を合作し、11月3日、明治天皇のお誕生日すなわち天長節(のち昭和3年、明治節と制定される)に楽長林廣守の名で御前演奏したのが最初である。そして明治26年8月27日、政府は文部省告示第3号をもって「君が代」を国歌として公布する。

参考資料より参照

手水舎(てみずしゃ)

参道の端に設けられた手水舎で手と口を清めます。(ここでハンカチを先に出してもらいましょう)先ず、右手でひしやくを持ち、左手を洗った後、水を受けて口をすすぎます。その後、左手に水をかけ、左手にひしやくを持ち替えて右手に水をかけるのが正しい作法です。

手水舎から銅鳥居をくぐる手前に緩やかなスロープがあり拝殿に向かいます。

拝殿

現在の拝殿(はいでん)は、昭和34年5月に竣功しました。通常は参拝者の御祈祷が行われ、古伝新嘗祭等のお祭の他、さまざまな奉納行事が行われます。

名工の粋が集められ竣功

昭和28年5月に、荒垣(あらがき)内にあった古い拝殿・鑽火殿(さんかでん)・庁舎(ちょうのや)が不慮の火のために焼亡してしまいました。当社では、再興の事業に着手し、ただちに高松宮宣仁親王を総裁にいただき、全国の崇敬者の方々の浄財によって、6年後の昭和34年に総工費1億1千万円をかけ、戦後の本格的な木造建築として屈指の規模を誇る新拝殿が竣功しました。

設計は、神社建築学の権威である福山敏男博士で、大社造と切妻造の折衷した様式となっています。屋根は銅版ですが、木曾檜材の木造建築で、建坪485.10平方メ−トル(約147坪)、高さ12.9メ−トルです。

拝殿宇豆柱の礎石は、愛知県の岡崎石(重量13トン)が運ばれ、工事請負は、桃山時代から長く棟梁の家として続いた伊藤平左衛門氏があたられ、拝殿の錺金具も美術的にも価値あるものをとの考えから、東京芸術大学の山脇洋三・若林作司両教授が設計されました。

参考資料より参照

拝殿へはスロープが設けられており車椅子のまま参拝できる。

参拝の仕方は、賽銭をあげて二拝四拍手一拝を行います(一般の神社は二拍手で、宇佐八幡宮が四拍、伊勢神宮は八拍です)。よく四回手を合わせるから「しあわせ」とも言われますが…確かにゴロがいいですね。

出雲大社八足門

拝殿を右手に回り、本殿を正面から参拝しましょう。一般の参拝はこの八足門までです。ちょっと門の彫刻に注目下さい。この門の蛙股などへの装飾彫刻は左甚五郎の作と伝えられています。瑞獣と流水文などがとても美しい彫刻です。これらの建築は寛文7年(1667年)の造営です。

御本殿(ごほんでん)は、大国主大神さまがお鎮まりになっておられ、大国主大神さまの御事蹟に対して建てられた宮です。高さ約24メ−トルの偉容は、御神徳(ごしんとく)にふさわしく比類のない大規模な木造建築の本殿です。「大社造り」と呼ばれる日本最古の神社建築様式の御本殿は、現在国宝に指定されています。御本殿をつつむかのようにそびえる八雲山(やくもやま)を背景にした姿は、たくましい生命力を感じさせ、見るものに感動を与えます。

参考資料より参照

神楽殿(かぐらでん)

境内を西の門から出て川を渡ったところに神楽殿があります。本殿と同じように朝夕のおまつりの他、御神楽や御祈祷が奉仕されます。また全国には出雲大社教のおしえを広く伝えるための教会や講社がありますが、それら教会・講社に属する人々が揃ってお参りされおまつりを受けられることを「おくにがえり」と言い、ここ神楽殿でそのおまつりが奉仕されます。

参考資料より参照

注連縄(しめなわ)

神楽殿はもともと明治12年出雲大社教が組織化された当時、その教化のために大国主大神さまを本殿とは別におまつりしたことに由来します。現在の建築は昭和56年に新築されました。その大広間は270畳敷きの広さをほこり、神社建築にはめずらしく、正面破風の装飾にステンドグラスが使われています。またここに掛かる注連縄(しめなわ)は長さ13メートル、重さ5トンの巨大なもので「国引き神話」の出雲を象徴するかのようです。

御利益になるよう注連縄のには、たくさんのさい銭が突き刺さっています。注連縄の円形を下から見ても大きいです。